빈 집에 소가 들어왔다. 소의 정체는 잠시 후에 설명한다. 나는 노량진에 위치한 대성학원 입학시험을 치뤘다. 고등학생도 대학생도 아닌 재수생이라는 계급. 어쩌면 계급이라기보다 호칭에 가까운 재수생이라는 어정쩡한 존재였다. 그렇게 자괴감에 빠진 좀비처럼 집이랑 학원을 오갔다. 낀 세대의 시초는 바로 대한민국 재수생이 아닐까.

50명이 넘는 재수생반에서 눈치공부를 하던 시간들. 며칠이나 지났을까. 학급담임이 주도하는 자기소개 시간이 도래했다. 운명공동체라는 공감대가 폭발했는지 급우들과 금세 절친이 되었다. 내 짝은 강남8학군 출신, 앞자리는 파마머리의 날라리 훈남, 나머지 한 명은 경상도 사투리를 쓰는 녀석이었다. 우리는 쉬는 시간마다 학원옥상에서 닭싸움을 하거나 담배연기를 마시며 시답지 않는 농담을 털어냈다.

잡담으로는 양에 차지 않았다. 자율학습시간이 오면 도시락을 까먹고 근처 음악다방으로 향했다. 요즘이야 엘피 바라는 공간이 따로 있지만 당시에는 이런저런 음식점에서 레코드를 틀었다. 우리가 신청한 노래가 나오면 판 튀는 소리를 안주삼아 프림 커피나 소주를 마셨다. 나는 <대성다방>, <블랙박스>, <파발마>라는 음악다방에 자주 들렀다. 대입시험에 대한 압박감을 음악으로 해소하던 시절이었다.

<대성다방>은 빽판으로 록을 틀고, <블랙박스>는 록이랑 가요를, <파발마>는 팝이랑 유행 가요을 들려줬다. 개인적인 취향으로 치자면 <대성다방>이 딱이었지만 낡고 허름한 분위기가 단점이었다. 대신 500원짜리 믹스커피를 시키면 온종일 눈치를 주지 않는 곳이었다. 게다가 음악 좀 듣는다는 재수생의 사랑방이었다. 필자는 그곳에서 스트롭스와 르네상스의 음악을 신청하곤 했다.

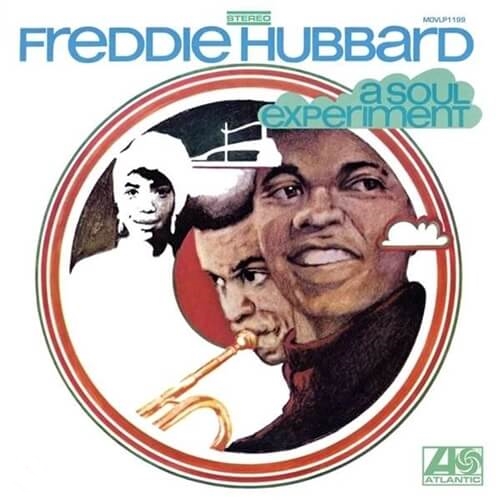

‘이건 또 뭐지?’ 턱수염을 늘어뜨린 대성다방 DJ가 틀어준 음악이 심장을 관통했다. DJ가 집어든 레코드 ((A Soul Experiment))에는 입꼬리가 올라간 흑인아저씨가 보였다. 그제야 AFKN TV나 미국드라마의 배경음악이 재즈였다는 기억이 떠올랐다. 재즈 트럼페터 프레디 허바드와 상봉하는 순간이었다. 나는 DJ박스를 멍하니 응시하면서 트럼펫 사운드에 스며들었다.

“오늘 손님이 없어서 틀어봤는데 들을 만하냐?” 중앙대학교 복학생이라는 DJ형이 내게 말을 걸어왔다. 프레디 허바드는 블루노트(Blue Note), 어틀랜틱(Atlantic), CTI 레이블을 넘나들며 무려 200장에 달하는 음반작업에 참여한 인물이다. 개인적으로 그의 블루노트 시절보다 어틀랜틱 시절의 음반을 좋아한다. 솔(Soul) 재즈의 향기가 넘실대는 곡 (Lonely Soul)을 추천 곡으로 골라 보았다.

((A Soul Experiment))에서 프레디 허바드의 연주는 솔과 펑크가 기지개를 펴던 1960년 말의 정서를 가감 없이 담고 있다. 여기에 록의 황금기였음을 반영해주는 재즈 록의 기운이 넘실댄다. 마치 뉴욕뒷거리를 배경으로 한 액션영화 사운드트랙처럼 끈끈한 에너지를 연신 쏟아내고 있다. 이 음반에서 기타는 에릭 게일, 피아노는 케니 바론, 드럼에 그레드 테이트가 주로 참여했다.

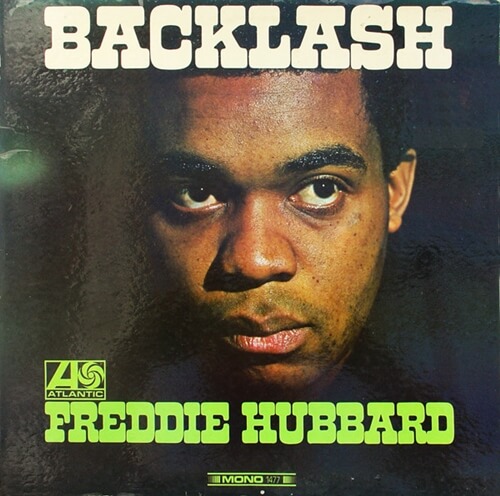

인간의 속성인 과거에 대한 미화는 때론 현실감각을 잊게 만들곤 한다. 그럼에도 불구하고 1960년대 말은 대중 음악의 찬란한 시절이었다. 빈 집에 들어온 소의 정체는 다름 아닌 재즈음악이었다. 20대에 음반으로 처음 구입한 프레디 허버드의 레코드는 라이선스로 나왔던 1967년작 ((Backlash))다. 알버트 데일리의 피아노와 레이 바레토의 퍼커션이 빛을 발하는 어틀랜틱 레이블의 역작이다. 그는 CTI 레이블에서 발표한 1972년작 ((First Light))로 그래미상을 수상한다. 프레디 허버드는 2008년 심장발작 후유증으로 70세의 나이로 사망한다.

- Clap Your Hands

- Wichita Lineman

- South Street Stroll

- Lonely Soul

- No Time To Lose

- Hang ’em Up

- Good Humor Man

- Midnite Soul

- Soul Turn Around

- A Soul Experiment