블루노트(Blue Note). 재즈나 블루스 등에서 사용하는 장음계를 의미하는 이 단어는 재즈라는 행성의 가장 높은 자리를 차지한다. 2019년에는 ((블루노트 레코드))라는 다큐가 등장했으며 서적 ((블루노트 : 타협하지 않는 음악))이 국내에 등장했다. 재즈광은 왜 1939년에 탄생한 뉴욕산 재즈 레이블에 열광할까.

재즈에서 레이블은 중요한 의미를 지닌다. 이는 레이블마다 특유의 음악스타일을 가지고 있다는 뜻이다. 블루노트 레이블을 프로복서에 비유하자면 무하마드 알리(Muhammad Ali)와는 거리감이 있다. 오히려 할아버지 복서로 알려진 조지 포먼(George Foreman)에 가깝다고나 할까.

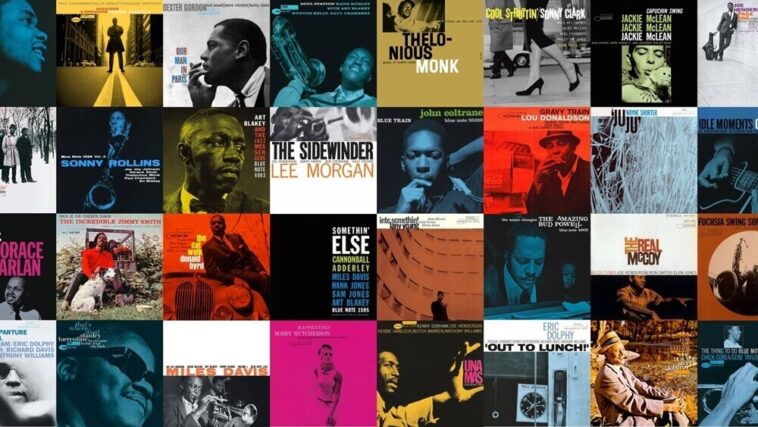

블루노트의 정체성은 나비처럼 날아 벌처럼 쏘는 재즈보다는 묵직한 훅을 툭툭 날려주는 재즈에 가깝다. 때문인지 재즈레코드 수집가 사이에서 블루노트의 위상은 절대적이다. 당연히 소속 재즈맨의 면면이 대단하다. 말 그대로 전설이라 불리는 재즈맨이 경쟁하듯이 블루노트 레코드에 이름을 새긴다.

1980년대 말에도 블루노트의 위상이 지금 같았을까. 적어도 가격 면에서는 지금과 비교가 되지 않았다. 물가를 감안해도 현재 가격의 절반 이하로 구할 수 있는 블루노트 재즈음반이 많았다. 레코드의 시장가격은 수요와 공급의 적정선에서 이루어지니 가격부담을 논하는 자체가 의미가 없다는 주장도 있다.

그렇다 쳐도 블루노트 최전성기에 발매한 1500, 4000 시리즈 초반을 구입하기란 금전적인 부담이 너무 크다. 장당 50만원이 넘는 블루노트 초반 LP를 매주 구입하는 수집가가 대한민국을 통틀어 얼마나 있을까. 그럼에도 재즈음반계의 명품으로 블루노트가 취급받는 데는 이유가 있다.

진한 육수를 우려낸 설렁탕의 맛. 프림으로 국물을 연출한 신세대 설렁탕과는 맛의 차원이 다르다는 사실을 블루노트는 알고 있다. 1950년대나 1960년대에 녹음한 블루노트 레코드라면 안심하고 들어도 별 탈이 없다. 여기에 자신이 좋아하는 세션맨이 등장하는 레코드라면 더할 나위가 없을 테다.

블루노트의 간판 트럼페터 리 모건의 차례다. 음악사에서 ‘만약’이란 가정을 해보자. 만약 리 모건이 30대에 13살 연상의 아내가 쏜 총알에 죽지 않았다면. 만약 리 모건이 어틀랜틱이나 임펄스에서 레코드를 출시했다면. 만약 리 모건이 미국이 아닌 프랑스에서 재즈활동을 했다면 재즈 트럼펫의 역사는 어떻게 되었을까.

음반 ((Chaisma))의 추천곡은 [The Double Up]. 앨범 타이틀처럼 카리스마가 철철 넘치는 앨범의 관악연주자 3인방은 리 모건을 중심으로 재키 맥린(Jackie McLean-alto saxophone)과 행크 모블리(Hank Mobley-tenor saxophone)가 포진하고 있다. 이들은 블루노트 창업자인 알프레드 라이온(Alfred Lion)의 총애를 받았던 재즈맨이다. 블루노트의 전성시대는 여전히 진행형이다. 끝.