핑크 플로이드의 ‘Dark Side Of The Moon’을 보면서 음악을 들으면 마치 그 음악들은 앨범의 커버 아트웍을 음악으로 표현한 것이 아닐까 하는 상상에 빠진다. 예스의 ‘Going For The One’을 보고 있으면 마치 대도시의 현대적인 건축물 사이에서 인간이란 인간이 만들어놓은 구조 안에 고립무원 상태가 된 듯한 느낌을 받기도 한다. 이런 상상은 음악을 대단히 창의적으로 받아들이게 만든다. 음악을 들으면서 그림의 영감을 얻기도 하고 그림에서 얻은 영감은 음악을 만들게 하기도 한다. 모두 순환하는 연결고리들이다.

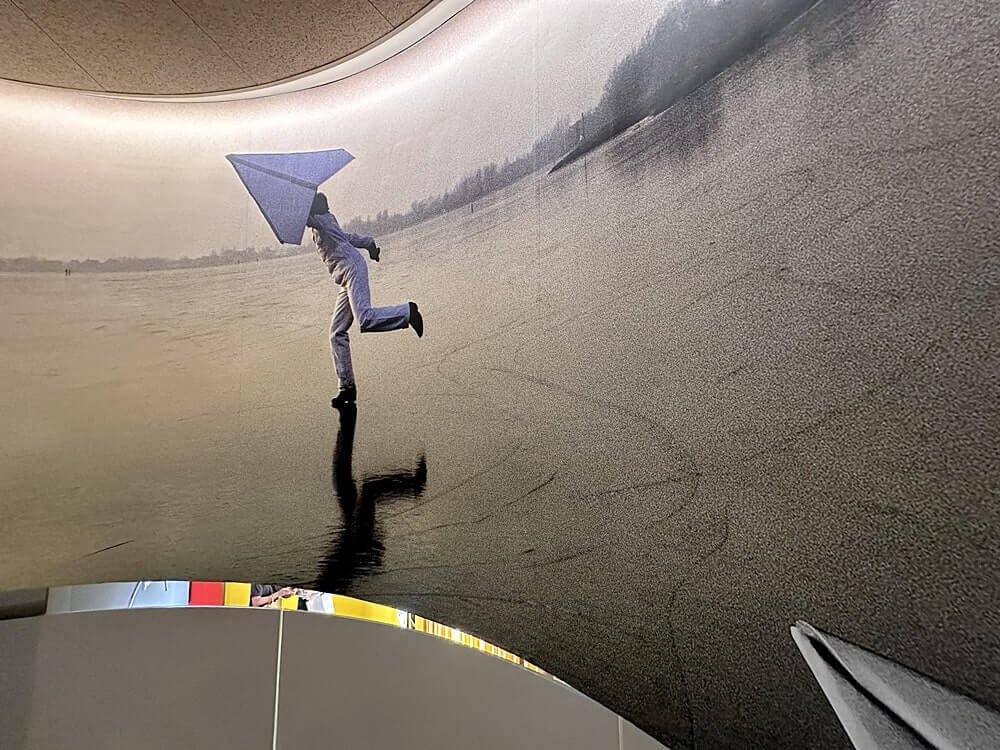

위에 언급한 것은 모두 힙노시스라는 디자인 그룹의 작품들이다. 아마도 1960년와 1970년대는 록 음악의 황금기이자 다시는 오지 않은 창작의 원천일지도 모른다. 그 중심에 힙노시스가 있었다. 음악에서 떠올릴 수 있는 가장 핵심적이면서도 찰나의 영감을 아트웍으로 승화시킨 그들. 때론 그 영감을 시각적으로 극대화시키기 위해 그들은 지구를 떠돌았다. 거대한 돼지 풍선을 띄우고 사진을 찍는가 하면 사막으로 날아가기도 했다. 새야한 눈에 덮힌 사진 한 장을 얻기 위해 스위스로 날아가 마테호른의 설산에 헬기를 띄웠다. 고요한 바다, 때론 교도소 담벼락도 마다하지 않았다.

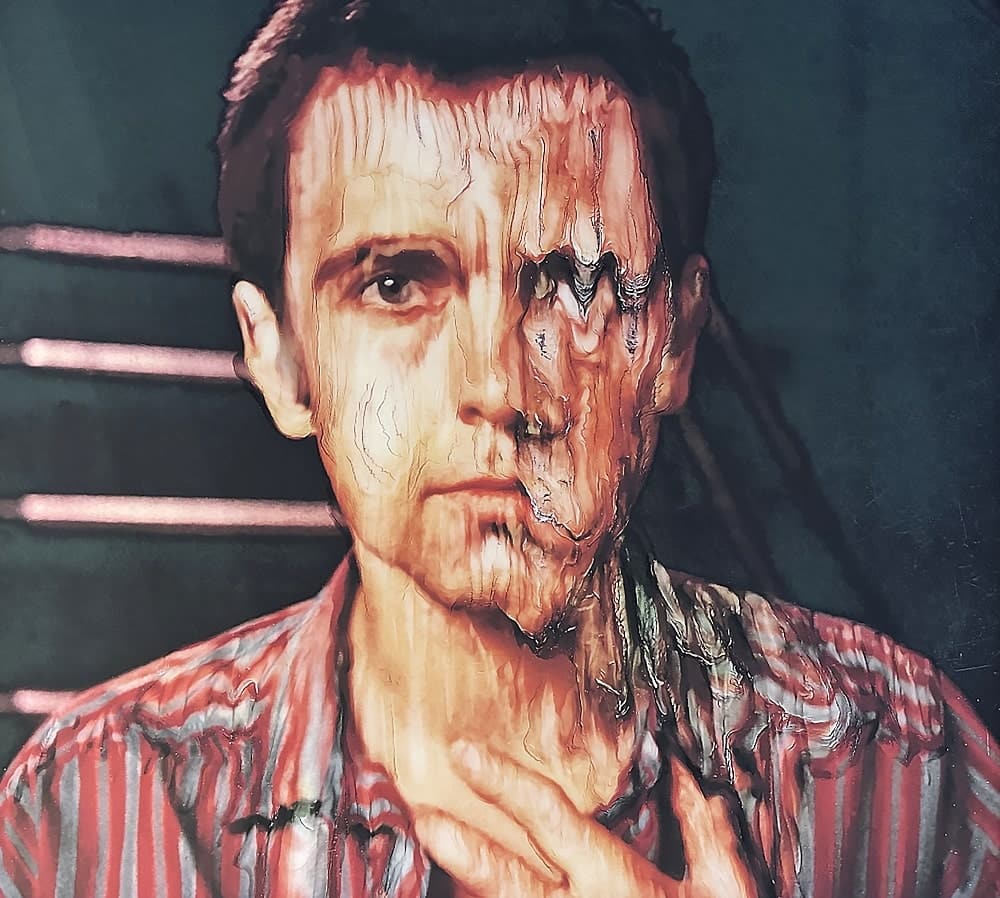

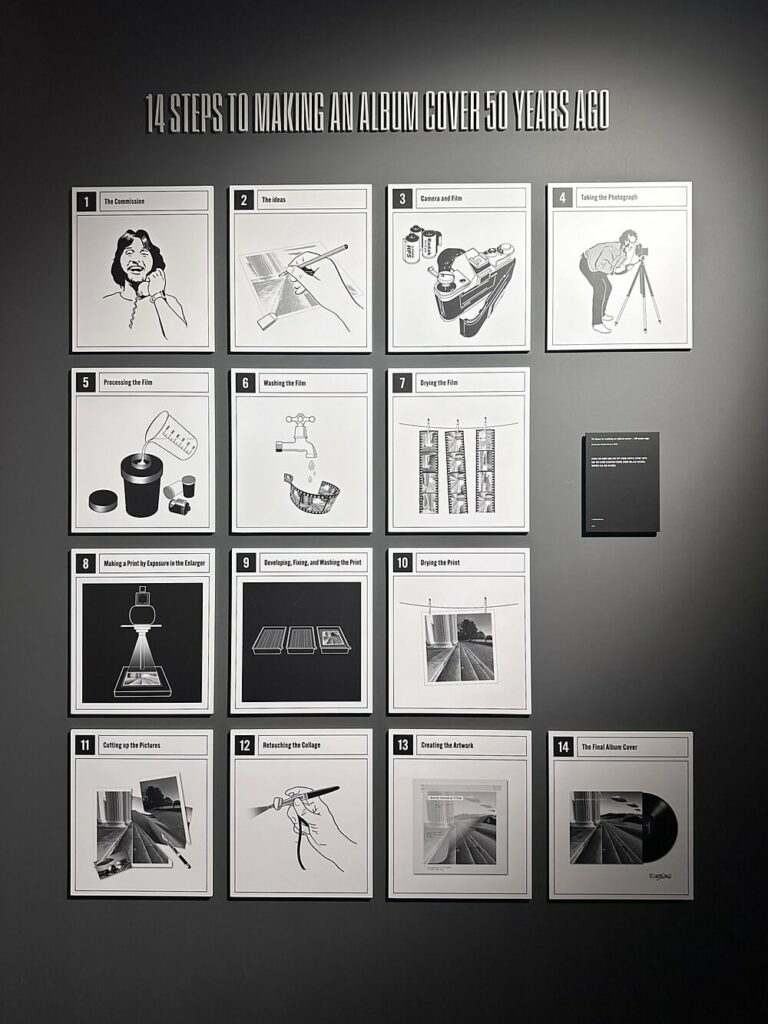

최근 바로 그 힙노시의 작품들을 좀 더 상세히 감상할 수 있는 전시가 열리고 있어 다녀왔다. 전시회 명칭은 ‘힙노시스 : 롱 플레잉 스토리’. 전시장으로 들어서자 어린 시절 너무나 사랑했던, 친근하게 느껴지는 아트웍들이 줄지어 벽을 가득 채우고 있었다. 하지만 내가 아는 것은 무척 얄팍한 이미지에 지나지 않았다. 최종적으로 사용된 아트웍 외에 아트웍이 만들어지기 전의 작품들부터 시작해 힙노시스 작품인지 몰랐던 작품까지 꽤 많은 사진과 일러스트가 빼곡히 전시되어 있었다. 특히 작품들 옆에 적혀 있는 작품 해설도 숨겨진 의미를 알아가는 데 많은 도움을 주었다.

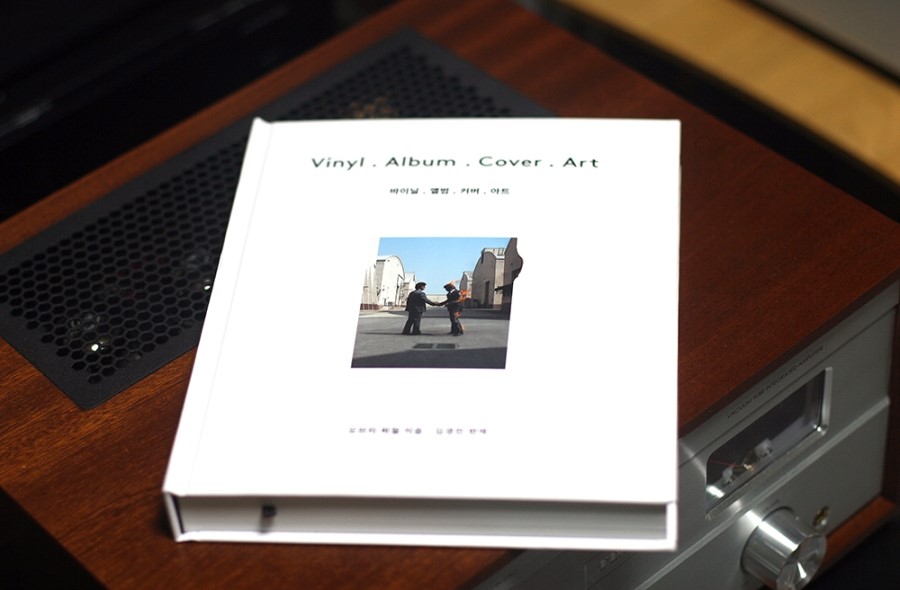

사실 힙노시스에 대한 깊이 있는 해설서가 있어 이전에 읽어본 적이 있다. ‘바이닐 앨범 커버 아트’라는 책이다. 힙노시스를 조직한 디자이너 오브리 파월이 쓴 책으로 국내 출간되어 있다. 고해상도의 힙노시스 작품들이 담겨 있어 소장 가치가 높은 책. 요즘은 음악 스트리밍으로 들으면서 손톱 만하게 보이는 커버 아트웍은 그 존재가 미미해졌고 그만큼 커버 아트웍 자체로 가치가 높은 앨범이 사라지고 있다. 이번 전시는 음악만큼이나 큼지막한 엘피 커버가 주는 메시지가 묵직했던 당시, 그 흥미롭고 아름다웠던 시절로 타임 슬립하게 만들고 있었다.