얼마 전 들인 LP12가 화근이었다. 집에서 그저 온라인 스트리밍 서비스로 음악은 최대한 간단히 즐기자고 마음먹은 게 엊그제였지만 LP12가 또 나의 본능을 건드렸다. 이리 저리 세팅해보고 여러 부문들을 업그레이드하고 싶어졌다. 하지만 그냥 그대로 듣기로 했다. 톤암, 전원부, 포노앰프 외에 베이스 등 업그레이드하다가 보면 끝도 없다는 걸 알기 때문이다. 서너 번이나 LP12를 들이곤 그런 일을 반복하다가 결국은 음악은 안 듣던 일이 떠올랐다. 또 기기에 빠져버리지 말자 다짐하곤 했다.

스스로 게을러지기로 했다. 적어도 집에선. 뭔가 추가하지 않고 지금 그대로 순정 상태에서 최선으로 사용하자 했다. 이전에 나름 세팅을 해놓긴 하지만 약간 미진해 보여 다시 세팅만 다시 만졌다. 플린스 하판을 분리하고 접지 케이블도 해체한 후 서스펜션 균형을 다시 맞추었다. 이게 사실 LP12같은 경우는 완벽이라는 건 불가능하다. 적당히 세팅하고 욕심을 내려놓는 게 정신 건강에 좋다. 어찌 보면 레가도 마찬가지다. 어느 정도 세팅해놓고 음악을 즐기라고 만든 턴테이블들이다. 이를 어기고 온갖 트윅을 해대는 게 오디오 마니아지만…

세팅을 마치고 들어보니 저역이 조금 퍼진다. 아무리 봐도 고무발은 너무했다. 예전에 레가도 이래서 발을 교체했던 기억이 있는데 린도 영국 친구들이 맞나보다. 발을 떼고 집에서 굴러다니던 인슐레이터를 받쳐주었다. 아는 후배가 써보라고 주었던 건데 이름은 기억이 나지 않는다. 내부에 금속 볼을 넣어서 진동 감쇠를 꾀한 것으로 아무튼 나쁘지 않다. 확실히 저역이 단정해져서 듣기 좋아졌다. 린 Adikt는 들을 때마다 괜찮다. 특히 팝이나 록, 포크 음악엔 되레 MM이 듣기 좋은 면이 많다.

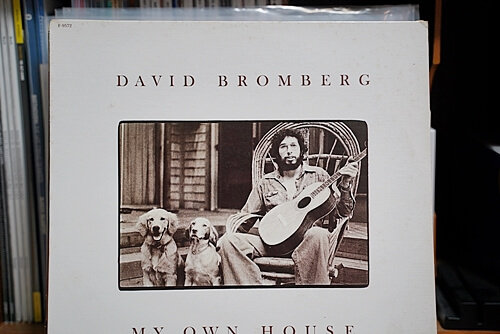

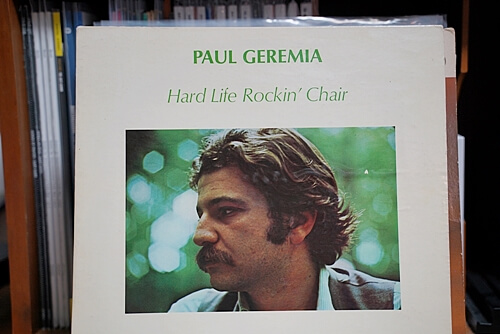

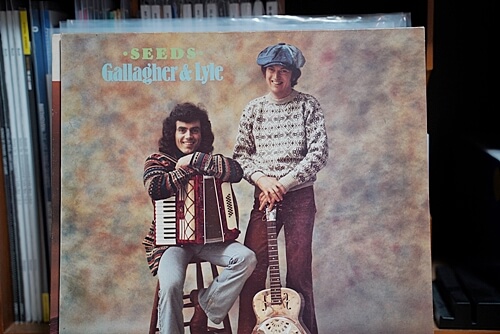

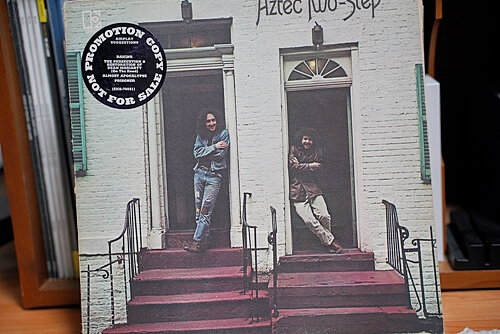

간만에 예전에 좋아했던 엘피들을 차례로 들으면서 글을 쓴다. 오디오 한다고 잊고 있었던 20대의 추억들이다. 미국부터 영국 포크 음악들이나 블루스, 록을 즐겨 들었던 시기다. 싸이키델릭, 비트 등등 지금과는 달리 정말 사나운 음악들도 많이 들으면서 청춘을 보낸 듯하다. 다시 듣는 싱어 송 라이터 음악들, 포크 그리고 블루스 록들이 새삼 감동이다. 사실 이런 음악은 중장년에 들었어야 하는데 너무 이른 나이에 접한 게 아닌가 한다. 확실히 다시 듣는 음악들 중에 되레 그 당시보다 남다르게 다가오는 음악들이 많다. 오디오도 그렇고 다 때가 있나보다.