홍대에서 자주 가던 음악카페가 있다. 1만장에 육박하는 CD가 시야를 압도하는 장소였는데 위치도 집에서 멀지 않아서 약속장소로 애용하던 곳이었다. 이곳에서 자주 신청하던 곡이 바로 소개하는 영화의 OST 곡인 [Harlem Blues]였다. 아쉽게도 가게 운영이 여의치 않아서 음악카페 <소울 벙커>는 문을 닫는다.

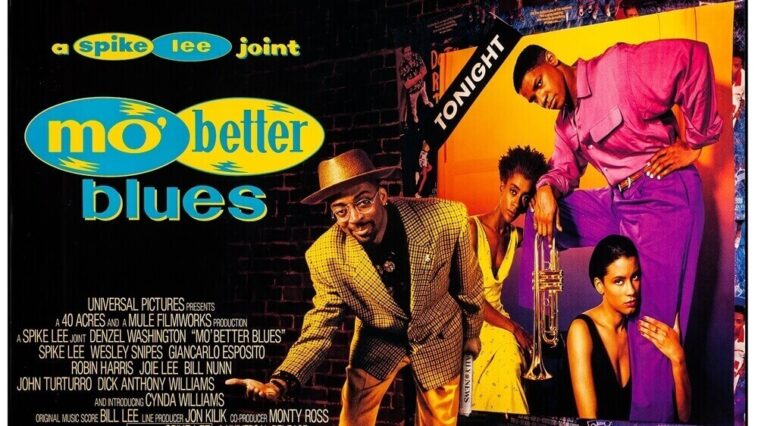

영화 는 인종차별에 대한 이슈를 주로 다루는 스파이크 리 감독의 작품이다. 스파이크 리 감독은 이 영화에서 카메오로 직접 출연한다. 그 만큼 작품에 대한 애정이 남다르지 않았나 싶다. 영화를 출시한 1990년에 인기정상을 달리던 딘젤 워싱턴과 웨슬리 스나입스가 출연한 부분도 눈에 띈다. Mo’ Better은 섹스에 관한 일종의 속어인데 작품의 주제라기 보다는 일종의 은유로서 작용한다

주인공 블릭(딘젤 워싱턴 역)은 음악 외에는 어떤 일상도 우선 순위에서 밀어내는 연주자다. 재즈밴드에서도 그의 고집과 냉철함으로 인해 동료들과 갈등을 빛는다. 매순간 음악에 몰입하다 보니 인간관계 역시 매끄럽지 못한 상황을 반복한다. 연인과의 사랑 역시 예외가 아니다.

영화의 장점이자 단점은 감독이 너무나 많은 주제를 다루고 있다는 부분이다. 음악, 열정, 사랑, 차별, 갈등, 구원이라는 주제를 130분에 불과한 러닝타임에 밀어넣다 보니 산만한 감이 없지 않다. 하지만 재즈애호가에게 이 작품은 사랑받을 수밖에 없는 요소를 장착하고 있다.

우선 색서퍼니스트 블랜포드 마샬리스 쿼텟과 트럼페터 테렌스 블랜챠드가 만들어낸 사운드트랙이다. 그 결과, OST는 1991년 소울 트레인 뮤직 어워드 최우수 재즈 앨범 후보에 오른다. 블랜포드 마샬리스는 클래식과 재즈를 넘나드는 연주자 윌턴 마샬리스의 형제이기도 하다.

다음으로 주인공의 아들 이름이 마일스라는 부분이다. 실제 영화에서 덴젤 워싱턴이 연기하는 배역은 마일스 데이비스를 떠올리게 한다. 카리스마적인 밴드 운영으로 유명했던 마일스 데이비스의 환생이 아닐까 할 정도로 주인공은 음악에 열정을 쏟아 붓는다. 블릭이 던지는 인종차별에 대한 직설 또한 마일스 데이비스를 떠올리게 한다. 주인공이 존 콜트레인에 관한 존경을 보여주는 장면도 인상적이다.

마지막은 감독이 관객에게 던지는 질문이다. 스파이크 리는 이렇게 묻는다. “당신은 인생에서 재능보다 소중한 가치를 얼마나 알고 있는가?”라고 말이다. 그 정답은 음악적 재능과 열정에 천착했던 주인공이 설명해준다. 그는 음악으로 인해 우정과, 사랑과, 인생의 일부분을 잃어 버린다.

영화의 절반이나 다름없는 사운드트랙 [Mo’ Better Blues]에 가린 곡을 추천해본다. 서두에서 소개한 [Harlem Blues]다. 이 곡을 열창하는 주인공의 연인은 인생에서 가장 소중한 것이 무엇인지를 간적접으로 노래한다. 아마도 그것은 균형잡힌 삶을 위해 노력하지 않는 자들에게 던지는 일종의 죽비가 아닐까.

‘모든 빛나는 재능과 명성은 서서히 그 아우라를 내려놓는다.’

스파이크 리는 이 질문을 위해 다양한 사건사고를 영화에 장착한다.

이 작품에 대한 또 하나의 인연이 있다. 오디오 플래닛을 운영하는 코난의 핸드폰 배경음악이 바로 [Mo’ Better Blues]다. 나는 이 글을 쓰면서 신촌에서 살았던 코난의 자취방을 가득 메웠던 재즈음반들을 떠올렸다. 필자의 재즈에 관한 애정은 변함없지만, 시간은 흐르고 아름다운 존재는 서서히 빛을 잃어간다.