20대 시절의 약속장소는 신촌, 대학로, 남영동이었다. 신촌이나 대학로야 젊음의 거리라는 이미지가 있었지만 남영동은 뭐 그냥 남영동이었다. 그럼에도 용산구 남영동에서 친구를 만나는 이유는 졸업한 고등학교가 근처였기 때문이다. 동창생이랑 약속이 생기면 쌍방 간에 남영동이 제일 만만한 장소였다.

핸드폰이 없던 시대니 쌍방 간에 시간이 맞지 않으면 30분 정도는 하염없이 기다리는 일이 흔했다. 이왕이면 음악을 감상하면서 지인을 기다리는 방법을 찾아냈다. 4호선 숙대입구역 지하철 계단을 나오자마자 보이는 <라라음악사>를 약속장소로 활용했다. 친구들은 흔쾌히 만남의 장소를 받아들였다.

<라라음악사>는 소위 희귀음반이라 불리던 원판을 팔지는 않았다. 주로 라이선스를 취급했는데 매주 새로 입하한 레코드를 진열장에 전시했다. 투명유리창 너머로 보이는 신상 레코드를 구경하며 벗을 기다리는 재미가 쏠쏠했다. 게다가 새 레코드 위주로 음악을 틀어대니 수집가에게는 썩 괜찮은 음반점이었다.

친구를 만나면 커피나 맥주를 마시러 건너편 카페로 향했다. 이름하여 <더 필립(Phillip)>. 여기 주인은 부지런히 <라라음악사>에서 레코드를 사다가 턴테이블에 올려놓았다. 어떤 날은 라라음악사에서 나오던 노래가 필립에서 그대로 등장했다. 안주 살 돈이 모자라 병맥주만 시키고 시간을 죽이던 날도 꽤 있었다.

대공 분실로 악명을 떨치던 남영동이었지만 당시 상황을 몰랐던 내겐 고등학교 등하교 길에 불과했다. 수업을 마치고 남영동 성남극장에서 영화 <죽은 시인의 사회>를 단체 관람하던 기억이랑 사거리에 위치한 헌책방에서 해가 질 때까지 책장을 넘기던 추억까지. <라라음악사>는 풋풋했던 학생시절을 소환해주는 타임머신 같은 음반점이었다.

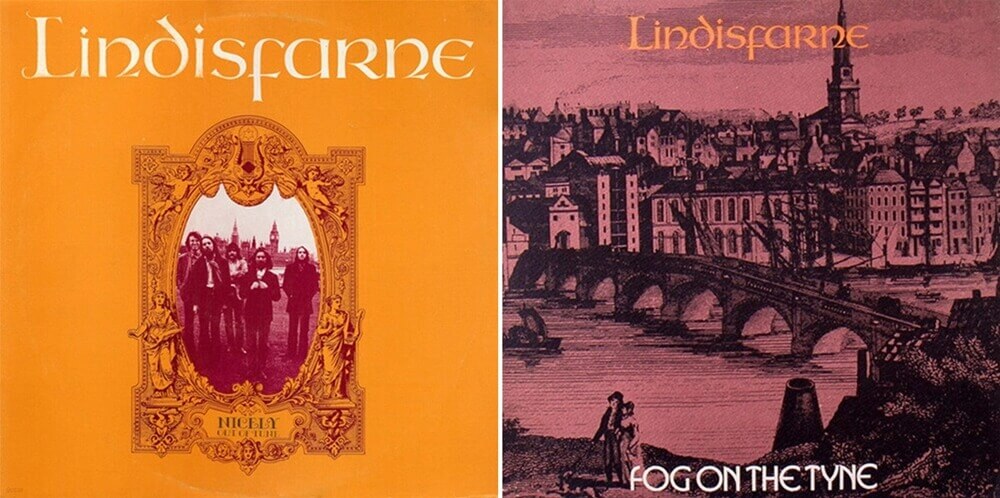

그 날 친구를 만나기로 한 장소도 라라음악사였다. 5분 정도 지났을까. 흙냄새가 풀풀나는 흥겨운 사운드가 스피커에서 흘러나왔다. 나는 곧장 레코드점에 들어갔다. 묻지도 따지지도 않고 구입한 음반이 포크락 밴드 린디스판의 ((Fog On The Tune))이었다. 브리티쉬 포크의 매력을 알게 해준 린디스판의 기억은 세월이 흘러도 여전했다.

1970년에 발매한 린디스판의 1집이자 최고작 ((Nicely Out Of Tune))을 소개한다. 재킷이나 음악 모두 2집에 비해 정제된 음악을 선사한다. 처음에는 1집과 2집이 뒤바뀐 줄만 알았다. 홀리 아일랜드(Holy Island)라고도 불리는 린디스판은 잉글랜드 북동부 노섬벌랜드 해안에 있는 섬이다. 린디스판의 리더인 알란 헐(Alan Hull)은 4곡의 리메이크 곡을 제외한 전곡을 직접 완성한다. 이후 그는 자신의 솔로앨범을 발표하여 건재를 과시한다.

지난주에 아내랑 남산 둘레 길을 방문했다. 삼각지역에서 남영동으로, 용산고등학교에서 후암 초등학교로, 남산에서 명동 길로 5시간을 걸었다. 남영동을 지날 때는 늘 카페 <필립> 앞을 지나간다. 부지런히 레코드를 틀어주던 주인은 여전히 <필립> 카운터에 앉아 있을까. 1집에 실린 포크싱어 우디 거스리(Woodrow Guthrie)의 원곡을 리메이크한 [Scarecrow Song]처럼 행운의 날들은 사라졌을까.

레코드의 연대기처럼 <라라음악사>가 폐점하면서 남영동에서 친구를 만나는 일도 뜸해졌다. 공간은 사람을 만들고 사람은 공간을 기억한다. 세월은 웃기고 슬픈 연극처럼 사라지고, 나는 <라라음악사>를 가슴에 묻었다. [Scarecrow Song]과 함께 데뷔음반의 시작을 알리는 [Lady Eleanor]를 추천한다. 끝.