이번에 소개할 인물은 밥 제임스다. 사실 재즈란 클래식과 함께 초심자에게 만만치 않은 영역이다. 넘사벽까지는 아니지만 그렇다고 편하게 접근할 분야는 아닐 것이다. 때문에 케니 지(Kenny G)라던가 얼 클루(Earl Klugh)의 재즈에서 감상을 멈추는 경우가 적지 않다. 결국 음악이란 취향과 선택의 대상이니까.

그런가 하면 재즈감상에도 권위주의가 존재한다. “내가 듣는 재즈는 딱 1960년대까지야. 1970년대 이후의 재즈는 무조건 시시하거든.” 이런 생각을 바꾸지 않는 리스너도 간혹 볼 수 있다. 이를 달리 해석하면 음악적으로 편식을 즐긴다는 어법이다. 시대라는 잣대 하나로 음악을 재단해버리는 고집에 아쉬움이 남는다. 21세기에도 출시하는 비밥이나 하드밥 명반이 적지 않은데도 말이다.

1950년대부터 재즈는 댄스홀의 배경음악에서 탈피한다. 스윙재즈가 막을 내리자 즐기는 재즈에서 감상하는 재즈로 환골탈퇴를 한 것이다. 시간이 흐르면서 재즈는 마이너리그를 자처한다. 이후 1960년대 말 음악계는 록의 전성기였다. 안 그래도 고전하던 재즈는 록의 파장을 무시할 수 없었다. 아니 록이라는 거대한 벽 앞에서 융합을 시도한다.

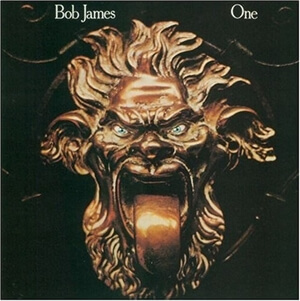

마일스 데이비스가 주도했던 재즈록이라는 장르는 다양한 음악적 성과를 이뤄낸다. 작곡가겸 재즈 키보디스트로 활동하던 밥 제임스에게도 마찬가지였다. 영화음악과 세션활동에 매진하던 밥 제임스의 1집 솔로 음반이 1974년에 등장한다. 밥 제임스, 하면 콜라 같은 크로스오버 재즈라고 여기는 이들이 적지 않다. 그룹 포 플레이 시절에 보여준 스무스 재즈의 영향일 것이다.

하지만 1집 ((One))에서는 밥 제임스의 중후반기와는 다른 스타일의 음악이 흘러나온다. 1번 트랙 [Valley Of The Shadows]는 프로그래시브록에 가까운 사운드를 보여준다. 이 음반은 1987년 이대 번화가에서 리어카에 음반을 팔던 이한테 구입했다. 리어카에는 가지각색의 백판이 수북했는데 기억에 의하면 가격이 라이센스 음반과 큰 차이가 없었던 것으로 기억한다.

어떤 날은 음반을 판매하던 아저씨와 근처 카페에서 커피를 마신 적도 있었다. 결국 그에게서 밥 제임스를 또 다른 음반 ((Heads))도 백판으로 장만했다. 위에서 설명한 2장의 백판은 수입LP로, 다시 CD라는 매체로 다시 구입한다. 무려 3가지 종류의 레코드를 차례로 거친 셈이었다.

앨범의 추천곡은 마지막곡 [Nautalis]다. 이는 퓨젼재즈계의 간판스타의 활동을 알리는 사자후다. 이후 밥 제임스는 20여장에 달하는 솔로음반을 통해 작지만 멋진 신세계를 보여준다. 참고로 필자의 네이버 이메일 주소 이름은 ‘Bobjames’다. 청량음료를 넘어서는 맛을 가진 재즈를 건반으로 구현한 그를 기억하기 때문이리라.