이번 달에 출간하려고 계획했던 ‘고음질 명반 가이드북’ 세 번째 책 출시는 내년 1월로 연기되었다. 시절이 하 수상하니 일이나 책도 손에 잘 잡히지 않는다. 주말엔 어린 시절 들었던 음악들을 들으며 되돌아보는 시간을 가졌다. 그 중 포크 음반들을 몇 장 꺼내보았다. 내게 포크 음악은 장르적인 성격보다는 음악이 담고 있는 컨텍스트에 더 관심사였다. 기교가 뛰어난 기타보단 그저 가사의 운율을 돕는 기타에 시적인 리리시즘은 다른 음악과 명료하게 구분되었다. 특히 1960년 미국의 포크 음악을 많이 들었고 그 이후 브리티시 포크로 관심사가 전염병처럼 옮아갔다. 밥 딜런, 밴 모리슨, 닐 영, 필 옥스, 조니 미첼, 피터, 폴 & 메리 등등.

요즘 같은 때 이 당시 음악들이 다시 당긴다. 밥 딜런 같은 경우 오랜 활동 기간 덕분엔 시대에 따라 음악 장르도 상당히 다채롭다. 눈이 소복이 내린 어느 날 수즈와 팔짱을 킨 채 걸어가는 사진이 인상적인 ‘The freewheelin’ Bob Dylan’부터 컨트리 음악을 가미한 ‘Nashville Skyline’, 이후 폴 버터필드 블루스 밴드와 함께 포크 록을 선보이며 파격적인 행보를 이어간 당시 음악까지가 베스트다. 포크 음악을 통한 반전의 프로테스탄트부터 포크 록의 시대를 연 개척가로서 면모까지…

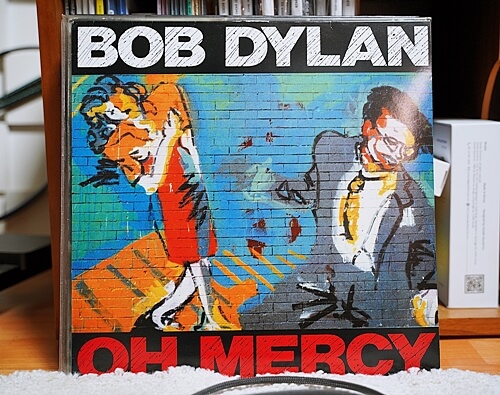

하지만 후반기 앨범들도 좋아하는 편이다. 평단의 저평가로 유명한 앨범들도 요즘 들으면 왜 그리 평가가 박했는지 이해할 수 없다. 각설하고 최근 LP로 다시 듣고 있는 딜런의 음반은 ‘Oh Mercy’ 그리고 존경해 마지않는 더 밴드와 함께 한 ‘The Basement Tapes’. 엄혹했던 1960년대와 치열했던 저항 음악의 시대를 한참 지나 1970년대의 밥 딜런 앨범에 손이 더 간다. 최근에 ‘Oh Mercy’는 과거에 고음질 엘피로 잠시 유명세를 떨쳤던 ‘Simply Vinyl’ 버전으로 운 좋게 다시 구했다.

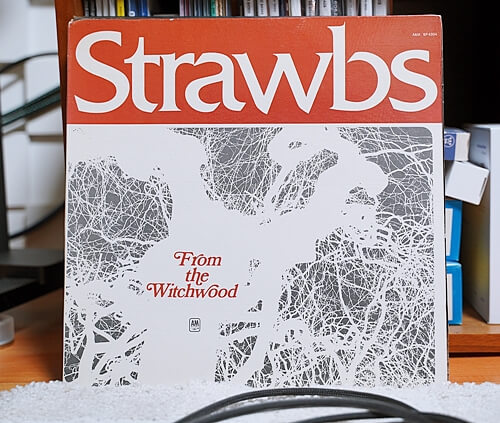

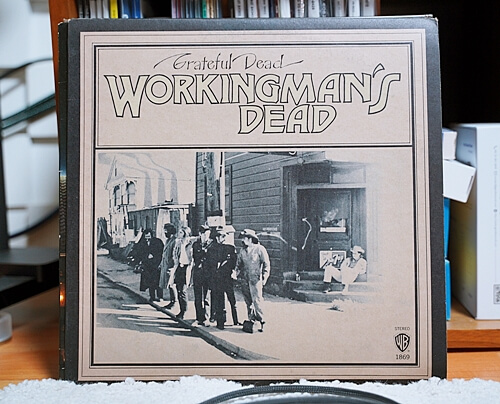

이 외에 Light in the attic 레코드에서 발매했던 스푸너 올드햄의 앨범이나 스트롭스의 엘피도 다시 들어보니 새롭다. 특히 스트롭스는 요즘 같은 날씨엔 딱이다. 고풍스러운 형식의 포크 음악을 이어나가다가 언뜻 정신을 차려보면 프로그레시브 록 같은 음악으로 변모해있다. ‘Autumn’같은 히트곡 위주로 들었는데 가볍게 지나쳤던 곡들 중에서도 들을만한 곡이 꽤 있다. 이 외에 올 타임 페이보릿이라고 할 수 있는 에릭 클랩튼 라이브와 그레이트풀 데드의 ‘노동자의 죽음’까지 다시 들어도 가슴을 울리는 음악들이다. 음악은 시대상을 담아왔다. 요즘엔 이런 음악을 접하기 힘들다는 게 아쉽다. 최근 듣는 엘피들을 정리해보니 환율도 높은 가운데 많이도 샀다. 당분간 자제해야할 듯.