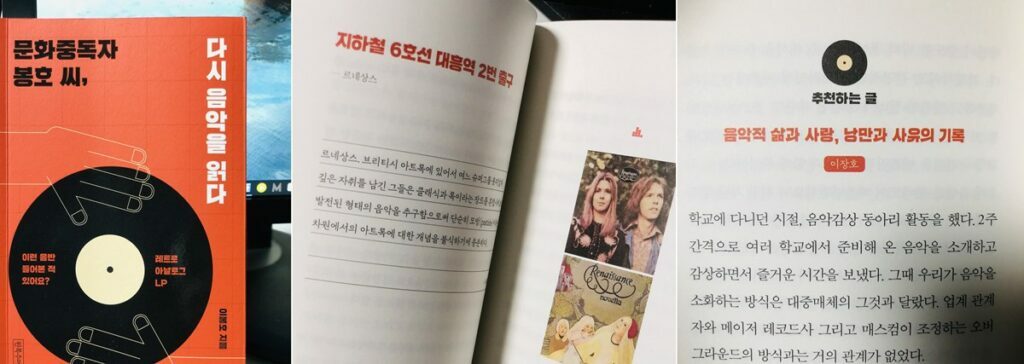

학교에 다니던 시절, 음악 감상 동아리 활동을 했다. 2주 간격으로 여러 학교에서 준비해온 음악을 소개하고 감상하면서 즐거운 시간을 보냈다. 그 때 우리가 음악을 소화하는 방식은 대중매체의 그것과 달랐다. 업계 관계자와 메이저 음반사 그리고 매스컴이 조정하는 오버그라운드의 방식과는 거의 관계가 없었다.

라이선스로 발매하는 것보다는 오히려 수입음반으로 음악을 접하다 보니, 당연히 국내 대중이 순위를 매기는 풍토와는 동떨어져 있었다. 오히려 동아리 활동을 하는 친구나 선후배가 새롭게 구한 음반에 더 관심이 많았다. 때론 수입음반으로만 즐기던 앨범이 라이선스가 된다는 소식이 들리면 반가워했을 정도로 빠르게 해외음반을 입수했으니까.

하이라이트는 연말이면 열리는 베스트 곡 선정이었다. 우리만의 공감대에서 가장 많은 추천과 지지를 얻었던 곡을 꼽는 시간이었다. 국내에선 거진 찬밥 신세였지만 모임에서는 1, 2위를 다투는 곡도 빈번히 있었다. 아예 국내엔 소개조차 되지 않아 음반 구하기가 하늘의 별따기 같았던 앨범의 수록곡이 상위에 랭크되기도 했다. 당시는 공CD나 카세트 테잎에 서로 복사해서 음악을 공유했다. 마치 금지서적을 비밀리에 회동한 모임에서 서로 교감하는 은밀한 시간이었다.

우리의 활동은 세상의 호흡 방식과 속도 그리고 세상이 짜놓은 패러다임과 유리된 곳에서 행해지는 비밀축제 같은 것이었다. 음악은 그런 것이라고 생각한다. 매우 개인적인 것. 각자의 스토리텔링 안에서 2차 창작되는 것. 부연하자면 음악은 무작위로 대중을 향해 발표하지만 이를 즐기고 공감하는 방식은 제각각이어야 하며 그것이 음악의 즐거움을 증폭시켜준다고 믿는다. 그럴 때 음악은 건강한 토양 위에서 창의적인 작업을 배가시켜 준다.

<다시, 음악을 읽다>의 의미는 이 지점에 있다. 그저 타인의 욕망을 욕망하며 제작자나 그 주변의 카르텔에 휩쓸리지 않고 자신만의 방식으로 소화하는 데서 오는 쾌감. 그 내면적 기쁨이 책을 통해서 느껴진다. 비틀즈보다는 비치 보이스, 밥 딜런보다는 페어포트 컨벤션이나 존 랜번이 좋을 수 있는 법이다. 나는 왜 롤링 스톤즈 100대 명반 목록이 교과서처럼 공유되고 들어야 하는 음반으로 인식되는지 이해하기 어렵다. 재미있게 음악을 즐길 방법은 음악을 대하는 태도에서 나온다.

<다시, 음악을 읽다>는 ‘다시, 음악을 해석하다’로 환치해도 좋을 듯하다. 무릇 음악뿐만 아니라 모든 사물이나 창작품도 각자 받아들이는 방식이 다르다. 백만 개의 사물과 백만 개의 책과 백만 개의 그림을 가졌더라도 자신의 경험을 토대로 해석하지 못한 것은 작품 하나를 소유한 것만 못하다. 그저 뭔가를 아주 많이 소유했을 뿐 그것은 먼지나 안개 같은 허상에 불과하다. 그 창작품 또한 영원히 나를 기억하지 못하며 기억할 가치를 느끼지도 못할 것이다. 사람도 마찬가지가 아닐까.

다시 이 음악을 읽자. 절대 타인의 취향이 아닌 저자의 취향과 저자의 삶과 사유를 통해 다양한 음악을 재조명하고 있다. 분명 100대 명반처럼 겉도는 그들만의 이야기가 아닌 저자의 이야기 속에서 뭔가 가슴 한 편에 잡히는 것이 있다면 당신은 음악을 주체적으로 소화해 낼 기회를 잡은 것이다.

어느 날 문득 하나의 멜로디가 생각나고 노래가 되어 추억이 실타래처럼 떠오르는 상황과 맞닥뜨리곤 한다. 이젠 희미한 기억 속의 음악이 귓가에 아른거린다. 언제 날아갈지 모를 선율이 남들에겐 하찮은 것인지 모르지만 내 인생에선 잊을 수 없는 사랑이고 삶이 된다. 저자의 시선이 길게 머무는 곳에서 피어난 음악과 글은 어느 화창한 여름날 음악감상모임을 마치고 난 뒤풀이 자리를 떠올리게 한다. 각자의 삶이 녹아든 음악과 그 후일담이 끊임없이 이어지던 기억을 말이다.

<다시, 음악을 읽다>는 음악을 매개로 저자의 시선으로 읽는 삶과 사랑, 낭만과 사유의 기록이다.

‘코난’ 이장호

[고음질 명반 가이드북 1,2] 저자

작가, 오디오 칼럼니스트